本州に到着した。総括と新たな始まりの投稿

AI翻訳午前4時30分。第2桟橋のフェリー「Sun Gou Hayabusa」はすでに出港準備が整っていた。僕は自転車で巨大な船倉に入った。そこには端の方に、邪魔にならないようにトラックのトレーラーが停まっていた。ヘルメットをかぶった作業員が僕の自転車を固定してくれて、僕は上のデッキに上がった。夜明けはまだだった。港の上に満月が低く座っていた。眠ることにした。デッキには長い革のクッションが端に置かれた2つのキャビンがある。まもなくそこには人々が重なり合って横になっていた。白いヘルメットをかぶった船員がやってきて、眠っている体たちに告げた:

「すみません、出港いたします。」

昨夜の夕方、僕はハジメと函館山に行った。そこから半島の両方の港が見渡せる。ハジメは四国出身だ。函館にある2つの大学の一つで生物学を学んでいて、彼の彼女はもう一つの教育大学で学んでいる。朝になって、僕たちが一緒に写真を撮らなかったことを思い出した。 「ちょっと片付いてないんですが。」ハジメはリビングのテーブルから靴下を放った。 「大丈夫、普通の学生アパートですね。」

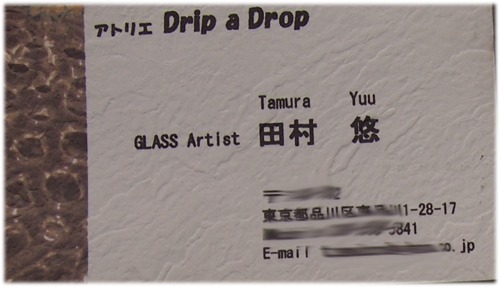

こうして僕の旅の第一段階が終わった。後ろには北海道が残された。大きなフキ、鹿、「熊に注意」の看板、そしておばあちゃんたちと共に。フェリーに乗船するために荷物をまとめていると、財布を開けて中に数枚の名刺を見つけた。そのいくつかがこれだ。

津村雄(Tumara Yuu)。この人は、なんだか慌ただしくてブログから抜け落ちて、どこにも書いていない。僕は彼を品川で、富士登山の一日前に出会った。地図を探していた店で、店員が英語の「map」という単語を知らなくて、僕が手で地図を表現している間に、Yuuが近づいてきて手伝うと申し出てくれた。彼は店員に僕の頼みを通訳してくれて、漫画を見に行った。それからまた僕が地図を選んでいる棚に戻ってきた。 「大丈夫?」 「まあ、なんとか。適当な地図がないんです。」 彼は僕と一緒に探してくれて、それから家に招待してくれた。家に適当な地図があるかもしれないと言って。世界の他の国なら、僕は断っただろうけど、ここでは興味が湧いた。Yuuは店から歩いて2分のところに住んでいた。彼のアパートの玄関は、すべての日本のアパートと同様に、靴を脱がなければならない段差から始まっている。つまり、アパートの半分が玄関より10-30センチ高くなっている。こうして、どんな汚れもアパートに持ち込まれない。なぜこの天才的な発明がまだ世界中にないのか、僕にはわからない。Yuuはもてなしの心を示そうと、とても早く、つまずきながら靴を脱ぎ、通路から鞄を片付け、玄関からアパートに上がるときにもう少しで転びそうになり、僕を中に招き入れた。僕たちはすぐに2階に上がった。そこに彼の工房があった。Yuuはガラス吹き職人だった。彼は電灯の笠を作って、東京のアート市で売っている。残念ながら、彼の写真と工房の写真はまだ見つかっていないけど、見つけたらこの投稿に添付したいと思う。

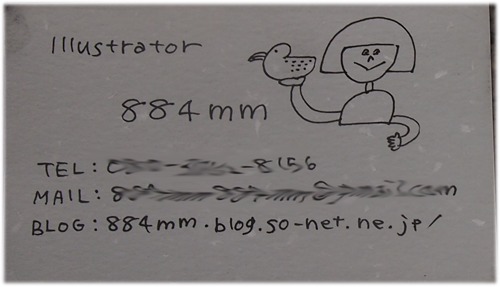

自転車での日本初の出会いと言える。僕がペダルを漕いでいるのを見た最初の人だ。彼女が今どこにいるかわからない。おそらく彼女の自転車旅行はもう終わって、大阪にいるだろう。彼女のブログには面白い絵や手作りの品がたくさんある。

この楽しくて少し変わった男の子と、僕は今でもフェイスブックでやり取りしている。彼は一度札幌まで僕を訪ねてくるつもりだったけど、結局クライアントと遅くなったり、カラオケに行ったり、なんでもありえる。インターネットのことで大いに感謝している。実際、そうやって自分の名前で契約してインターネット機器を手配してくれる日本人はほとんどいない。

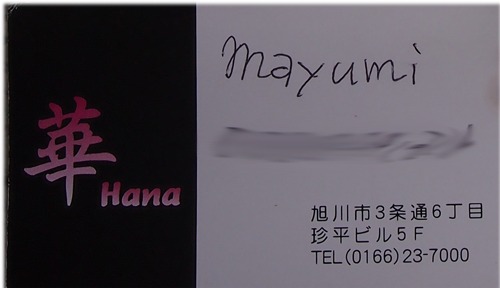

カラオケバーの女の子、可愛い顔をしていて胸に手の跡がある。結局自分の名前を英語で書くことを覚えなかった。

市の技術者。いつか僕が引っ越すまさにその街の。彼は最近メールをくれて、楽しい旅を願うと書いてくれた。ちなみに札幌でアパートを借りるには300から500ドルかかる。中心部の小さな1.5室か郊外の2階建ての家の話だ。

これは僕たちが名刺交換した人たちだけで、他にもたくさんの興味深い出会いがあった。なぜか北海道は、サハリンに似た自然のせいで、そして田舎のいくつかの思い出のせいで、函館から20キロのところで出会ったこの女性を連想させる。彼女は畑から引き抜いたばかりの人参の束を手に持っていて、背中には、なぜか、キャベツを隠している。僕は道路で自転車をUターンさせ、すべてのルールを破って、彼女を撮影した。

北海道は18日間で走破した。1日20ドルの予算内にうまく収まる。たいてい予算より少なく使うし、みんながご馳走してくれた数日間は1円も使わなかったけど、予算を超えたのは数回だけだった。

僕は目を覚ましてデッキに出た。四方から青森の深い港の岸が見えていた。しかし、風も海の静けさも、岸の景色も船の後ろの泡立つ航跡も、緑色に塗られたデッキ、水門の錆び、機関室からの油の匂いが、僕を子犬のようにデッキで駆け回らせた。これは子供時代の感覚、父の作業着の匂いだ。

フェリーが接岸して、僕は本州の青森市に転がり出た。計画もルートもなく、ただ道を走った。今日は十和田湖まで行けるかもしれない。